【公益認定法改正】令和6年度の定期提出書類はどうかわる? | 公益認定法の改正を踏まえて徹底解説!!

令和7年4月1日より新しい公益認定法が施行されたことに伴い、3月決算の公益法人においては、6月までに提出する事業報告等に係る定期提出書類についてもその影響を受けることになります。

今回は、令和7年3月期以降に提出する事業報告等に係る定期提出書類について解説をいたします。

目次

事業報告等に係る定期提出書類の新旧比較

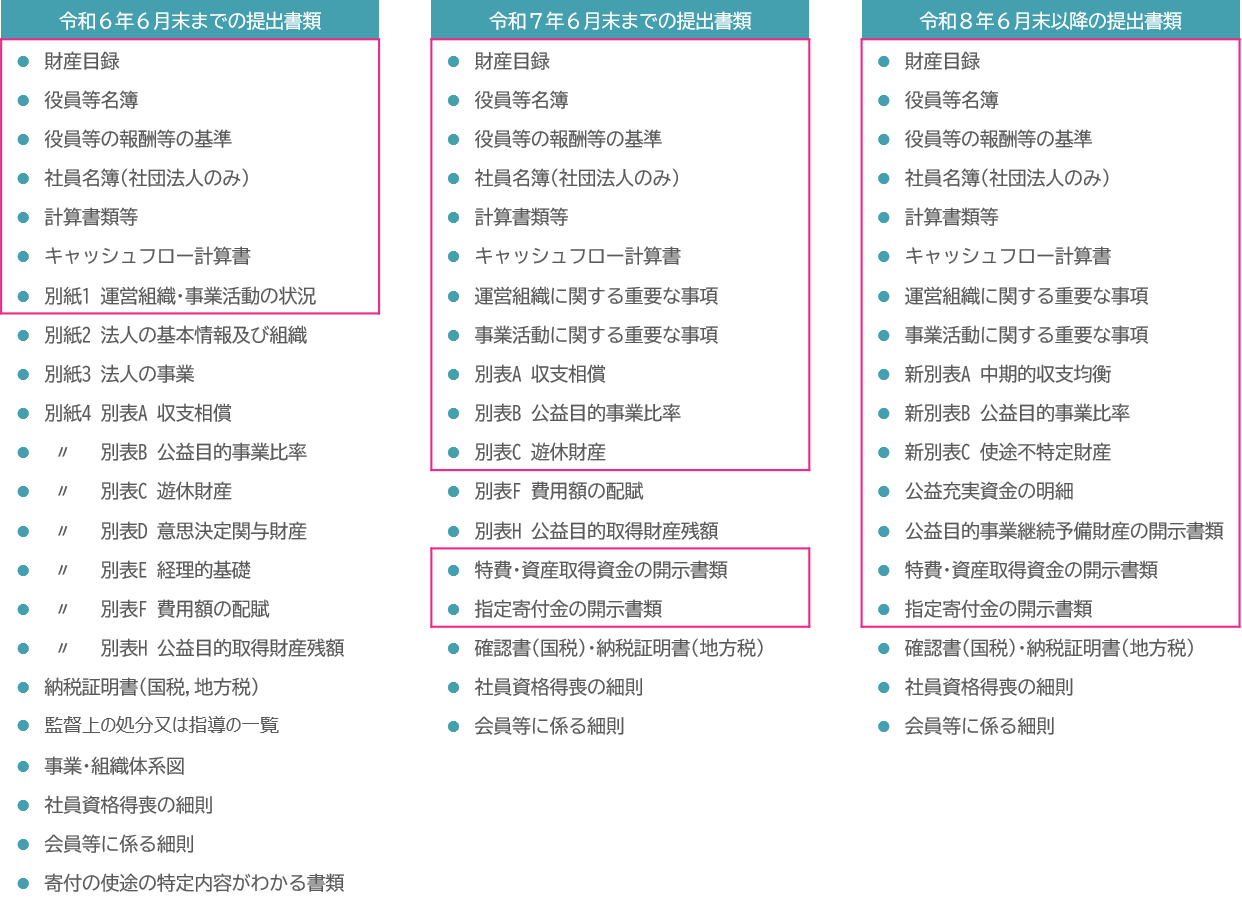

事業報告等に係る定期提出書類については、様式等の改訂が行われていますが、様式は段階を経て変更されていきます。

令和6年3月期、令和7年3月期、令和8年3月期における事業報告等に係る定期提出書類の一覧をまとめてみました。

今回は令和7年6月末までに提出する定期提出書類を中心に、新旧を比較しながら主な変更点等を解説していきます。

令和7年6月末までに提出する書類の主な変更点

運営組織に関する重要な事項

令和7年6月末までに提出する運営組織に関する重要な事項については、令和6年6月末までに提出していたもの比較すると、以下の様式が統合・廃止されています。

- 「別紙1 運営組織・事業活動の状況」のうち事業活動に係る部分を除いた部分

- 「別紙2 法人の基本情報及び組織」のうち基本情報以外の部分(基本情報は廃止)

- 「別紙4 別表E 経理的基礎」

さらに新規事項として以下の項目が追加されています。

- 理事,監事,評議員それぞれの報酬等の総額を記載する(従来は役員報酬の総額のみ)

- 役員報酬等の額が2,000万円を超える者について、その額及び理由について記載する。

なお2,000万円を超える者についての情報は、その額及び理由のみを記載すれば、個人名を記載することはありません。

事業活動に関する重要な事項

令和7年6月末までに提出する事業活動に関する重要な事項については、令和6年6月末までに提出していたものと比較すると、以下の様式が統合されています。

- 「別紙1 運営組織・事業活動の状況」のうち事業活動に係る部分

- 「別紙4 別表D 意思決定関与財産」

さらに新規事項として以下の項目が追加されています。

- 関連当事者との取引の有無

- 海外への送金等取引の有無及びリスク軽減策の有無

なお関連当事者との取引の有無において、ここでいう「関連当事者」の定義は、公益認定法で定義しているのではなく、公益法人会計基準で定義がされています。

既報のとおり今回の改正に伴い、公益法人会計基準も見直しがされています(以降、「令和6年会計基準」といいます)。

令和6年会計基準は、従来の会計基準(以降、「平成20年会計基準」といいます)と比較すると、様々な点で変更があるのですが、そのうちの一つとして、関連当事者の定義も変更されており、その範囲が広がっています。

具体的な関連当事者の範囲は、別の記事であらためて解説をしますが、ここでは関連当事者は公益法人会計基準で定義がされており、令和6年会計基準ではその範囲が広がっているという点を押さえておいてください。

令和6年会計基準もあらためて詳しく解説をしますが、その適用は3年間の猶予として経過措置が設けられています。つまり経過措置の適用をうける間は、従来適用していた会計基準を適用することになります(一般的には平成20年会計基準ですね)。

前置きが長くなりましたが、ここで何がいいたかったかといいますと、適用する会計基準によって、関連当事者の範囲が異なるということです。

つまり令和7年6月末に提出する分は、ほぼ全ての公益法人が、従来適用していた会計基準を適用してますから、基本的には平成20年会計基準で定義されている関連当事者を判定していくことになります。

このことは会計基準の経過措置の適用をうけている間も同じ考え方になりますのでご留意ください。

ちなみに定期提出書類では関連当事者との取引の有無のみを記載しますが、実際の取引額は、財務諸表の注記事項として記載する必要がありますので、こちらもご留意ください(一般正味財産を財源とする取引には重要性の基準があります)。

実務上の話として、令和6年会計基準の適用後は、関連当事者との取引を網羅的に抽出ができるように、調査票を用いるなどして、管理していくことが重要かと思われます。

別紙3 法人の事業

従来は事業報告等に係る定期提出書類として提出をしていたこちらの別表は、事業計画等に係る定期提出書類として提出することになりました。つまり毎年事業年度終了後に提出していたものを、事業年度開始前に提出ということです。

各種財務基準に関する様式

収支相償・公益目的事業比率・遊休財産規制については、今回までは旧制度として判定を行っていくため、従来の旧様式を使っていくことになります。

来年は新制度がスタートしていますので、来年から新様式を使っていくことになります。

特費・資産取得資金の開示書類、指定寄付金の開示書類

令和7年6月末までに提出する定期提出書類については、従来は提出の必要がなかったものが、今回から提出する書類として加わっています。具体的には、特定費用準備資金、資産取得資金、指定寄付金に関する書類です。

これらの書類は、これまでは公益法人の事務局内での備え置き書類でしたが、認定法の改正により、備え置きに加えて定期提出書類として行政庁に提出することが必要になりました。

そもそもこれらの書類の備え置きがされていない事例も見受けられ、特に特定費用準備資金や資産取得資金に関して、規程の整備がされていない団体さんも少なくないと思われます。

規程の備え置きはもちろんのこと、今回から行政庁への提出も必要になりますので、まだ作成をしてない場合には、早急に作成することをおすすめいたします。

その際には、理事会等の承認も必要になりますので、決算書の承認手続きにあわせて、規程の承認を得られるようにスケジュールを調整していただければと思います。

公表対象となる財産目録等

今回の改正の柱の一つとして、公益法人の透明性の向上が掲げられており、その一環として、行政庁に提出された財産目録等は、すべて公表されることになります。

ここで重要なことは、公表の対象となる財産目録等の範囲です。今回の改正により財産目録等が再定義されており、従来のものから、その範囲が拡充されています。具体的には、上記の表のうち、赤枠で囲まれた範囲が財産目録等に該当し、これらの書類が公表の対象です。

行政庁に提出された書類は、そのまま公表になるということなので、各書類の中に個人情報が含まれていないか、提出前には必ず確認するようにしてください。

おわりに

上述したとおり、定期提出書類の新様式への移行は、段階を経て行われていきます。特に令和7年6月末までに提出する定期提出書類は、新旧入り乱れる形で書類の提出が必要になりますので、あらためて整理しておきたいところです。特に今回から公表の対象となる財産目録等の範囲は、非常に重要なので、何が財産目録等に該当するのか、提出漏れがないようにしっかりと確認することをおすすめします。